我家所在的龙游县,虽然地域不大,却是历史悠久,早在春秋时期,姑蔑国就建都于此。公元前222年,秦朝时置太末县。公元931年,五代吴越王钱镠改称为龙游,没用至今。

让人兴奋的是,龙游在历史上还称过州。《旧唐书·地理志》记载:“武德四年,置衢州。信安属焉。又分信安置须江、定阳二县。属衢州。又置太末、白石二县,于太末县置縠州。太末、白石隶焉。”又曰:“七年,陷贼。八年,废衢州、縠州及须江、定阳、太末、白石四县,入信安。”从唐武德四年始置縠州,至武德八年废,縠州仅仅存在四年之久。

縠州的州治在哪呢?据《大清一统志》记载:“瀫州城,在县五里瀫波岩下。”沿县城边湍流而下的衢江,古时龙游段称瀫水,在历史文献中,縠与瀫常相通,縠州之名,则以瀫水而来。

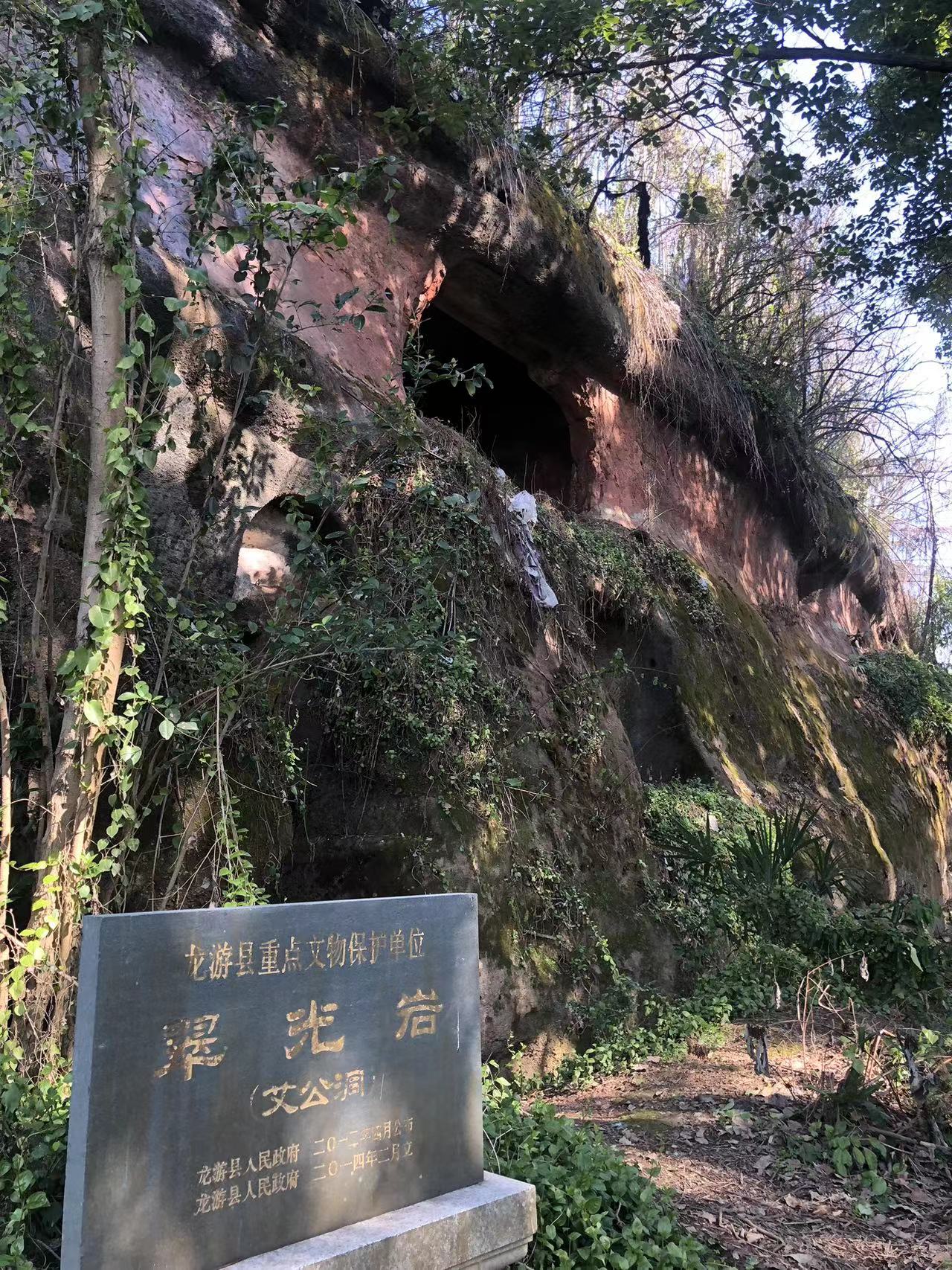

趋着正月里的大好天气,我决定去寻访下这处唐风古迹。

随着河道的变窄改道,瀫波岩已不临江,距离衢江有近一百米之遥,瀫波岩下有瀫波岩洞,旧时岩上有瀫波亭,今已不见,现在岩上建着亿洋工具厂宿舍楼。

瀫波岩前有一大片开阔地,古时“翠岩春雨”是龙游十景之一。宋时郑得彝《翠岩春雨》曰:“雨急林花第几峰,层层岩翠沐嵌空。回头万象皆生意,绿遍天涯造化功。”

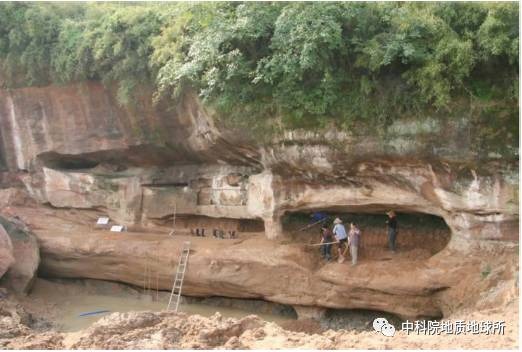

瀫波岩洞被水淹没,形成了一个小池塘,现在露出一点泂顶,幽深的很。2008年时,省文物考古研究所曾对濲波岩进行考古挖掘,经过一个多月的清淤,发现一处高不到2米、宽三四米的台子,台子是用沙子、石灰、豆浆和砖块砌成的,四周的一级级台阶,保存完好。

据龙游县志记载,濲波岩中四根石柱,高达几米,通过考古挖掘,这一点已经被证实,在台子前上方岩壁,几个安放柱子的凿洞,至今保存完好。但在没有掌握更多的信息之前,他们不敢再继续挖掘,担心再挖掘下去,会伤害文物的完整性,而这种伤害是无法弥补的,所以今天我看到的是回填的样子。

对濲波岩的功能和用途,有人说是墓葬,有人认为是窖藏,有人说是祭祀台,还有人大胆猜测这是一处水利设施。据说全部清理之后露出一个和原生岩相连的正方体,上刻“九龍”二字,有人认为此正方体为道家祭祀或神台之物。

与濲波岩毗邻,有处艾公洞,是岩石上凿出的石室。繁华终褪去,只留山腹上两个洞口又老旧又荒凉。

我拾级入石室,过幽暗玄关,有厅豁然,石室很宽敞,空间很高,从石壁上对称的孔穴,可以知道这是个二层的结构,上下有两个大窗户,光线很充足。此刻正有浓绿藤蔓垂下,如帘幕般遮住了光线,室内一地斑驳。让人惊讶的是石室中堂还有线条雕刻精美的石几案供台,石壁右侧有台阶转弯可上二楼。二楼空旷,我的目光越过上洞口远眺,近处香樟蓊郁,远处城郭清晰,是胜景吗?民国《龙游县志·山川》记:由洞望对岸,山川城郭如列几案,亦胜景也。

民间流传艾公洞曾作古戏台之用。当瀫水“两岸渔樵稍灯火”,一叶叶小舟翩然汇聚于洞前,看倚洞架设的戏台上锣鼓喧天,有青衣幽咽婉转地唱,也有武生功夫了得,或策马,或翻滚 …… 那一刻,舟上看客无不齐声叫好——这样的画面让人浮想联翩,又觉得太不真实。据龙游县博物馆副馆长朱土生的考证,艾公洞是由康熙年间(1662~1722年)知县艾朝东主持修建,在当时主要是文人欣赏衢江美景和吟诗作画之所。我更信服这一说法。

濲波岩往西约二百米,又看到一处岩洞,称为鸑鷟岩,走近看,有几个洞穴,里面有积水,有一块类似门楣的岩石,上面有阴文的三个小篆体摩刻。

鸑鷟(yuè zhuó),是凤凰的别称,旧为祥瑞之鸟。也指一种水鸟,状似鸭而较大,应是一种野鸭(亦称凫)。这更符合岩石所在的地理环境,我就看到衢江边有成群的野鸭悠闲地戏水。

鸑鷟岩也曾挖掘考古过,工作人员清理掉淤泥后,露出了两层的洞穴,功能和用途亦不明。参照濲波岩洞的水平线,也许古时瀫水的水位要低的多,崖刻的高度不会像现在这么低。

三个小篆体摩刻,上半部已经严重风化破坏,“翠光”两个字可以看出,最后一个字照说应该是“岩”字,但我疑惑,岩的繁体是“巖”,笔画明显不对呀。我请教了县作协的方老师,他知识渊博,对县史更是熟知,他明确告之是“岩”字。

我查看汉典中“岩”的变异体,原来还有个写作“嵒”,它的小篆体正是如此的形状。这就是“翠光岩”摩刻。带着点考古辨识的意味郊游,真是让人兴趣盎然,流连忘返。

而前面讲到的“翠岩春雨”景点,其实最准确的应该是在这个位置,据龙游县志上的插图,临江的崖岩上有“翠光岩”三个摩崖石刻。

濲波岩与艾公洞、翠光岩摩刻、龙游石窟等,它们都位于龙游县小南海镇定埠村附近的古衢江边,因此一起被称为小南海石室群,均被列为重点文物保护单位。现在濲波岩、艾公洞与鸑鷟岩都规划成为了翠光岩景区,已经建成了江堤、绿道、唐诗之路,还在开发江心屿等设施,但好像对这三处古迹反而缺少了必要的保护,看那艾公洞的乱草和乱石,让人难以下脚。

历史上的今天:

- 2024: 好多事情都像是冥冥之中早就注定的 (2)

- 2022: WordPress 5.9 发布,全站编辑功能正式上线 (3)

- 2022: 1月28日,国际数据隐私日 (0)

暂无评论